「エアコンカバーが邪魔で掃除ができない」

「エアコンカバーや前面パネルの外し方がわからない」

「エアコンカバーを外そうとして壊したら怖い」

自分でエアコンの掃除をやろうと思った時に邪魔になるのがエアコンの本体カバー。

エアコンカバーの外し方がわかれば自分でお掃除できるのに、って思いますよね。

おそうじ本舗の店舗運営の10年間を含め、18年間エアコンクリーニングをやってきた経験からエアコンカバーの外し方を解説します。

各メーカーごとに違うエアコンカバーの外し方を詳しく説明します。

東芝のエアコンカバーが外れない人も、パナソニックやダイキン、シャープなどのエアコンカバーの外し方を知りたい人も、これを見ればエアコンの本体カバーが簡単に外せてしまいますよ。

エアコンカバーの取り外し方の手順

まずは一般的なエアコンカバーの外し方をご説明します。

さらに後半で各メーカー別にエアコンカバーの外し方を解説しています。

機種によっては特殊な形状のものもありますが、大抵のものはこれから説明するやり方で簡単に外せるはずです。

【手順1】エアコンのコンセントを抜く

まず最初にエアコンの電源コンセントを抜いておきましょう。

本体カバーを取り外すくらいなら電源コンセントは挿したままでも構いませんが、作業中に誤作動を起こして怪我をするのを防ぎます。

作業中にお子さんやペットがリモコンのボタンを押してしまったり、隣の部屋のエアコンのリモコンで誤作動を起こしてしまったりということもありえるので、安全のために抜いておきましょう。

【手順2】エアコン前面パネルとフィルターの取り外し

エアコンの前面パネルとは、フィルターを掃除する時にパカっと上方に跳ね上げる部分で、エアコンカバーの一部です。

メーカーによって前面パネルのヒンジ部の作りはまちまちですが、前面パネルを目一杯上まで跳ね上げてから片方ずつ取り外すというのは共通です。

ヒンジというのはドアでいうところの蝶番のことですね。

中央部にもヒンジがあるものは、中央部から外します。

中には前面パネルに電気配線がつながっていて、取り外すにはコネクタを外したりドライバーで固定部品を外したりしないといけないものもあります。

【手順3】エアコン風向ルーバーの取り外し

エアコンの風向ルーバーは基本的にはどのメーカーも取り外し方法は同じです。

両端と中央部の支柱で留まっているので、まずは中央部の爪を外してから、左側、右側の順に外していきます。

コツは風向ルーバーを大きく曲げて、中央支柱側も少し押し曲げて外すことです。

私は今までに何千台ものエアコンをクリーニングしてきましたが、ルーバー自体が折れてしまったことは一度もありません。

かなり年数が経過しているエアコンでもです。

かなりたわませても折れることはないと思っていいので、思い切って外してみてください。

エアコンの中にはルーバーがエアコンカバーのなかでネジ止めされている機種があります。

右側や左側が抜けてこない場合は無理に抜こうとしないでください。

割れてしまいます。

ネジ止めされているタイプは、ルーバーを先に外さなくても本体カバーが取り外せる構造になっています。

ルーバーが上下二枚ある場合でもどちらか片方のみネジ止めされている場合が多いので、ネジ止めされていない側だけ外してから本体カバーを取り外してください。

【手順4】エアコンカバーの取外し

エアコンのカバーには大きく分けて2種類のタイプがあります。

- フルカバータイプ

- ハーフカバータイプ

の2種類です。

ハーフカバータイプは、壁から5cm程度の所から先だけを取り外せるようにしてあります。

ハーフカバータイプの殆どは吹出口下に2本(まれに3本)のネジがあるものがほとんどで、比較的簡単に外せます。

大抵は吹出口下のネジを外したあと、カバー下側を手前に引っ張ってやると外れてきます。

対してフルカバータイプは壁に接する部分までが一体になっていて、全て取り外せるようなカバーになっています。

ハーフカバーは比較的古いタイプに多く、最近はフルカバータイプが主流です。

ほとんどのエアコンカバーはワンピースですが、中にはセパレートタイプになっていて、右側パーツと左側パーツと真ん中パーツといった感じで、いくつかに分割されているものもあります。

エアコンクリーニングの現場ではたまにカバーが外れなくて困ることがあるのですが、手こずるのは、ほとんど全てと言っていいほどフルカバーのワンピースタイプですね。

メーカー別エアコンカバーの取り外し方

エアコンカバーはメーカーや機種によって取り外し方が違います。

全てを説明するのは無理ですが、メーカーごとのエアコンカバーの特徴やクセを知っておくと簡単に取り外すことができますよ。

東芝のエアコンカバーの外し方

東芝のエアコンカバーはフルカバータイプです。

- 前面カバーとフィルターを取り外した後、本体中央部にあるネジ(2~3本)を外す。

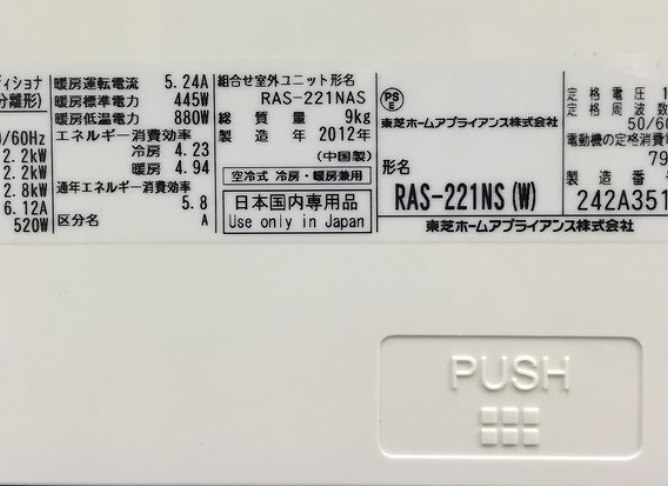

- 本体下の2箇所にある「PUSH」と書かれた場所を指で押し上げながら本体カバー下部を手前に引く。

- 本体上の3箇所のツメを、格子状になっているプラスチックの枠を上に引き上げながら外して手前に引く。

「東芝のエアコンカバーが外れない」という人が多いようです。

これはエアコンカバー裏にある大きなプラスチックのツメが引っかかっているのが原因なことが多いです。

東芝のエアコンカバーは外れないとなると、とことん外れません。

いくつかコツがあるので、順番に試してみてください。

- 「PUSH」は必ず先に押してからカバーを手前に引く。引きながら「PUSH」を押してはいけません。

- 「PUSH」の文字を囲っている四角い部分のいろいろな部分を押してみる。「PUSH」の”P”の左側を押してみたり、”H”の右側を押してみたりするという意味です。

- 本体を右や左にずらしてみる。本体が左右のどちらかに寄っていると、「PUSH」を押しても裏側にあるツメが動きません。本体の右側面や左側面をグーでドン、ドン、と叩いてやると少しずつ横にずれます。1ミリか2ミリも動けば十分です。右にずらして駄目なら左にずらしてみるという感じで試してみましょう。

パナソニックのエアコンカバーの外し方

パナソニックのエアコンカバーはハーフカバータイプなので、吹出口下のネジを2本取り外したあと、本体カバー下側を手前に引っ張ってやると簡単に外れてきます。

ダイキンのエアコンカバーの外し方

比較的簡単に外装カバーを外せるメーカーです。

大抵本体中央部あたりにある2本のネジを外して、カバー上部にある爪(3箇所)を外せば上の方から手前に引いて外せます。

上部の爪はカバーの格子部分を上につまみ上げる感じにすれば簡単に外れます。

三菱電機のエアコンカバーの外し方

三菱電機の霧ヶ峰のエアコンも本体カバーはセパレートタイプなので、吹出口下の2本のネジを取り外せば下部から簡単に外せます。

富士通ゼネラルのエアコンカバーの外し方

富士通ゼネラルのエアコンカバーはフルカバータイプです。

東芝のエアコンカバーと同様で外れないことが多い印象です。

ちなみに我が家にある富士通ゼネラルのエアコンカバーは上部が割れていて、下の2箇所の爪も割れてなくなってます汗。(掃除屋を始める前に自分でトライして割っちゃいました)

前面パネルを取り外した後、本体中央部のネジを4本外します。

本体下の「―」もしくは「▽」マークがある部分2箇所を指で押し上げながら、手前に引くと外れます。でも、なかなか外れないことが多いんですよね。

下が外れたら再びはまってしまわないように、隙間に何かタオルでも挟んでおくといいです。

次に上部の爪を外しますが、カバー内側の爪が熱交換器に引っかかるようになっているので、マイナスドライバーなどを突っ込んでやらないとなかなか外れなかったりします。

私は富士通ゼネラル製のエアコンカバーが一番苦手です。

富士通ゼネラルのエアコンカバーの取り外しは、個人的に一番厄介じゃないかと思ってます。

上部も下部も両方とも外しにくいことが多いんですよね。

いくつかコツがあるので、順番に試してみてください。

カバー下部の外し方のコツ

- 「ー」(もしくは「▽」)は必ず先に押してからカバーを手前に引く。引きながら「―」を押してはいけません。

- 「ー」のいろいろな場所を押してみる。「ー」の左側を押してみたり、”ー”の右側を押してみたりするという意味です。

- 本体を右や左にずらしてみる。本体が左右のどちらかに寄っていると、「ー」を押しても裏側にあるツメが動きません。本体の右側面や左側面をグーでドン、ドン、と叩いてやると少しずつ横にずれます。1ミリか2ミリも動けば十分です。右にずらして駄目なら左にずらしてみるという感じで試してみましょう。

カバー上部の外し方のコツ

エアコンカバーの上部の格子状のプラスチックを上に引っ張り上げると、ツメが外れる前に格子状のプラスチックのほうが割れることがあるので気をつけてください。

上部は外から見てもツメが見えにくい構造なので、細いケレンや割り箸などをカバーのすきまから中に突っ込んでツメを外すといいでしょう。

シャープのエアコンカバーの外し方

シャープのエアコンカバーは結構凝った作りのものが多くて、機種によって1ピースのカバーのものや左右が分割されているものなど様々です。

ルーバーを外す際も、カバーの一部が開くようになっていて開けてからしか取り外せないものや、風向ルーバー(フラップとも呼びます)にプラズマクラスターイオン発生機がついたものなどは、カバーを取り外してネジを取ってからしか外せなかったりします。

日立のエアコンカバーの外し方

日立のエアコンカバーはセパレートタイプです。

吹出口下のネジ2本を外してカバー下部から外していけば外れます。

もしエアコンカバーの爪が割れてしまったら

先程も書きましたが、我が家の富士通ゼネラル製のエアコンのカバーは割れまくっています。

私がエアコンクリーニングの仕事を始める前の話になりますが、初めて自宅のエアコンの掃除にチャレンジした頃は、まだエアコンを掃除するということが一般的じゃなかったのでネットで検索してもやり方がまったく分かりませんでした。

今でこそYouTubeなどの動画がありますが、その当時はまだYouTubeすらない時代。

今のように情報があふれていたら、我が家のエアコンはこんな姿じゃなかったはずです笑。

フルカバータイプの下部の2つの爪は、本体とカバーをくっつけているだけでなく、壁(取付ベース板)とエアコン本体を固定する役割も兼ねているので、この爪が2つとも割れてしまうと、上部裏にある引掛け部分だけで本体がぶら下がっていることになります。

富士通ゼネラル製に限らずフルカバータイプは全てこの構造です。

普段使用する分には機能的になにも支障はないのですが、大きな地震が起きたらまず落ちてきます。

エアコンカバー下部のツメが両方折れてしまった場合は、新しいエアコンカバーに買い替えたほうがいいでしょう。

逆に言えば、エアコンカバーの下部のツメ以外はそれほど重要ではないので、割れたりしたときはテープで留めておけば全く問題ありません。

エアコンカバーは、あまり難しく考えずにこのページを参考にして外してみても意外と大丈夫ですよ。

どのメーカーも上位機種はお掃除業者に頼むのが無難

エアコンカバーが外せてしまえばある程度のお掃除は自分でできてしまいます。

ただ、自分でやるということは当然ですが、壊れてしまった時は誰も助けてくれません。

最近のエアコンは機能がたくさん付いているだけでなく、エアコンカバーまでも特殊な形状になっているものもあります。

各メーカーとも上位機種になるほどその傾向は顕著です。

自分で脚立を用意して、苦労して部品を外したのに壊してしまった、なんてことになるとひどく落ち込んでしまうものです。

自信がない方は、はじめからエアコンクリーニングの業者にお願いすることをおすすめします。

素人が自分でお掃除するより、プロの業者のほうが確実にエアコンをピカピカにしてくれることは間違いないですから。

どの業者がいいかわからないという方は、おすすめの業者の探し方を書いている下のページを見てみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

この記事がお役に立てたら嬉しいです。

コメント