エアコンの掃除って自分でできないのかな?と思っている人も多いのではないでしょうか。

実はエアコンの分解掃除なんて手順ややり方、注意点だけ知ってしまえば簡単に出来てしまうんです。

今から紹介するエアコン分解クリーニングの方法は、ダスキンやおそうじ本舗はもとよりそのへんの業者よりも更に徹底的にキレイに出来る方法です。

最初は恐る恐るで時間がかかるかもしれませんが、来年以降もしくは2台目以降は驚くほど短時間で簡単にエアコン分解掃除ができちゃうはずです。

エアコンを自分で分解掃除するのに必要な道具類

まずはエアコンを自分で分解して掃除するために必要な道具類をそろえましょう。

はじめは何が必要なのかわからないでしょうから、下に紹介するものをそろえておきましょう。

どこのホームセンターでも扱っているようなものばかりです。

分解に必要な道具:脚立か踏み台

可能な限り3段の脚立を使用してください。

このタイプの脚立を使うメリットは、またいで立つと足で脚立を挟み込む形になるので体が安定して安全に作業できることです。

使ってはいけなのは、パイプ椅子のように立つ位置によって閉じてしまうものや、座面が回転する事務椅子のようなものです。

思いがけずバランスを崩すことがあり、大怪我に繋がりますので絶対に避けてくださいね。

エアコン分解作業に集中できないと最悪エアコンを壊してしまいかねません。

分解に必要な道具:ライト

部品と部品の隙間や奥の暗い所などを照らすためにライトを用意しておきましょう。

分解に必要な道具:工具(プラスドライバー)

エアコンの分解に必要な工具はプラスドライバーだけでも大丈夫です。

他にあると便利な道具としては、マイナスドライバーや伸縮するミニ鏡などです。

分解に必要な道具:養生材(ビニール袋とテープ)

プロは「エアコン洗浄カバー」と言われるものを使用して養生しますが、ビニール袋(45Lのゴミ袋)と養生テープがあれば出来ます。

なるべく「マスカー」と呼ばれるビニールとテープが一体になった物を用意することを強くおすすめします。

マースカーもしくはマスカーテープと呼ばれますが、布マスカーと紙マスカーがあります。

テープの部分が布のガムテープになっているか、紙テープになっているかの違いです。

エアコン掃除に使うのは布マスカーのほうです。

このマスカーにはビニール部分の長さが550mmのものと1100mmのものなどがありますが、1100mmを買っておくと楽ちんです。550mmを継ぎ足して使うことも出来ます。

養生テープは手で切れるのでハサミを使う必要がありません。

粘着力が強いものと弱いものがあります。

床の養生用は粘着力が弱いので注意しましょう。

エアコンクリーニングに使うのは粘着力が強いほうです。

分解に必要な道具:洗剤とブラシ

洗剤はアルカリ性の強いものをおすすめします。

プロはエアコン分解洗浄に強アルカリの洗剤を使いますが、強いアルカリ洗剤でもエアコンが壊れたりすることはありません。

市販のマジックリンなどで十分ですが、台所用洗剤などではキレイになりません。

エアコン掃除を自分でやる時のおすすめは、過炭酸ナトリウム(酸素系漂白剤)です。

顆粒(粉)の物をお湯に溶いてスプレー容器に入れて使います。

カビ取り剤は使わなくても大丈夫です。

アルカリ洗剤で洗ってしっかりすすげばカビは取れます。

逆に塩素系のカビ取り剤はプラスチックを劣化させてしまうので、完全に水ですすげる部品以外には使わないようにしてください。

ブラシは毛が長めのナイロンのものを用意しましょう。

分解に必要な道具:バケツ

なるべく大きめのバケツがあったほうが作業がはかどります。

小さすぎると水があふれて大変なことになったりしますので注意しましょう。

分解に必要な道具:加圧スプレー

エアコン洗浄のすすぎ洗いの時に使います。

プロは高圧洗浄機を使いますが、加圧式のスプレーで代用します。

市販のエアコン洗浄用缶スプレーを使って、その後散水ホースですすぐ方法もあります。かなりの水量があるのでしっかりした養生が必要です。

エアコンの分解掃除のやり方・手順

今回紹介するエアコンの分解はオーソドックスなタイプのものです。

メーカーや機種によっては電装基板が右側ではなく中央についていたり、取り外しにかなりの手間がかかるものもあります。

お掃除機能付きのエアコンであれば更に難易度は上がります。

複雑になるほど故障のリスクが高まりますので、あくまでも自分の技量と照らし合わせて自己責任の上で行ってください。

分解手順1:エアコンのコンセント

エアコンのコンセントはまず最初に抜いておきます。

あまり見かけませんが、緑色のアース線がコンセントの下にネジ止めされている場合は外しておきます。

エアコンは室内機と室外機が電源ケーブルで接続されているので、室内のコンセントを1つ抜いてしまえば、室外機の電源も落とせます。

分解手順2:エアコンのカバーとルーバーの取り外し

ほとんどのエアコンでは風向ルーバーを取り外してから、外装カバーを取り外して分解します。

まずは前面カバーを開けて取り外します。

フィルターも取り外しておきます。

次に風向ルーバーを取り外します。

風向ルーバーは両端と中央部分(1箇所か2箇所)で留まっています。

まずは中央のはめ込みを外しますが、コツはルーバー全体をしならせつつ、本体側の支柱をほんの少しルーバー側の出っ張りと反対方向に押すことです。

あまり曲げすぎると割れてしまうので注意しましょう。

中央部分を外したら両端を外しますが、片側は差し込んであるだけでもう片側はモーターと直結かギヤと噛み合っています。

そのまま抜けてくるものと、ある角度でしか抜けない構造になっているものとがあります。

抜けてこない場合はゆっくりとルーバーを開ける方向に回してやると、ある角度になった時に抜けてきます。軽く引っ張りながら回すとわかりやすいですよ。

本体カバーの取り外し

ルーバーが外れたら本体カバーを取り外します。

エアコンの外装カバーには大きく分けて「フルカバー」のタイプと「ハーフカバー」のタイプがあって、新し目のものは大抵「フルカバー」になっています。

上位機種だと何分割かに分かれているものもあります。

フルカバータイプは外すのに難儀することがちょくちょくあります。

大抵のエアコンは2~5本程度のビスでカバーを留めていますので、まずはビスをすべて外します。

ビスの頭の部分にプラスチックの化粧カバーがしてあって見つけにくいものがあります。

特に吹出口の下の部分はカバーが付いているものが多いです。

ネジを外してもプラスチックの爪で固定されているものが多いので、外装カバーを軽く引っ張ったりしながら爪の位置を探って外していきましょう。

プロでも外装カバーの爪がなかなか外れなくて困ることがよくあるので、根気よく外してみましょう。

外していく順番ですが、ほとんどのエアコンは外装カバーの下側の爪から外していきます。

エアコンの下面をよく見ると「△」マークや「PUSH」といった文字が書かれているので、その部分を上に押しながらカバーを手前に引くと大抵外れます。

下が外れたら次に外装カバーの上の部分をつまむように上に引き上げなら、手前に引いて爪を外します。

分解手順3:エアコンの電装基板とルーバーモーターの取り外し

電装部品をすべて取り外して分解していきます。

電装基板の蓋を外す

エアコンの頭脳にあたる電装基板は大抵向かって右側についています。

これから外していく各種電装部品の配線を電装基板から抜かないといけないので、最初に電装基板の蓋を外しておきます。

アドバイスとして、この時点で電装基板の写真をとっておくことをおすすめします。

機種によっては電装基板上のコネクタが最初から空いているものがあって、写真をとっておくと組み立ての段階で差し忘れなのかを迷うことがなくなります。

一応言っておくと、全てのコネクターは種類が違うものが使われていて差し間違えることはないようになってます。まれにセンサー類は同じ形のコネクターだったりしますが。

電源ケーブルの取り外し

まず電源ケーブルと本体の接続部分を外します。

赤・黒・白の3色の線と緑色(白の場合も)のアース線を外しますが、先にケーブルを固定しているクランプという部品のネジを外します。

ちなみにこの3色の電源ケーブルは室外機と接続されています。

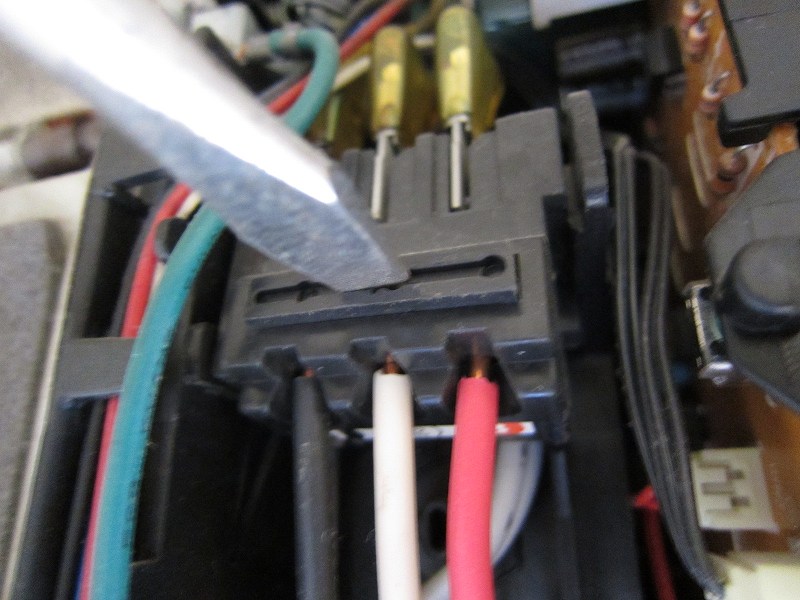

3色の線はネジ止めではなく差し込むだけで固定される仕組みになっているので、この固定を解くために下の写真のような形のプラスチック部分をドライバーで強く押しながら、3色のケーブルを引き抜きます。

できるだけ幅の広いマイナスドライバーで押したほうが楽にケーブルを抜くことが出来ます。

3本同時に抜けないときは外したいケーブルの真上のプラスチック部分を、マイナスドライバーで強く押しながら一本ずつ抜くことです。

↑↑↑マイナスドライバーで押しながら電線を抜き取る。

リモコン受光部とルーバーモーターの取り外し

大抵のエアコンは電装基板の下側あたりに、リモコンからの信号を受信するためのリモコン受光部ユニットがあります。

今回分解するエアコン三菱「霧ヶ峰」のリモコン受光部は真ん中にあります。

エアコン受光部の掃除

リモコンが効かない、もしくは効きが悪いという時は、リモコンの電池切れが原因なことがほとんどですが、まれにエアコンのリモコン受光部がホコリだらけになっているのが原因なことがあります。

エアコンの受光部はエアコンのカバーを外さないと掃除できないので、とりあえずエアコンのカバーを外してリモコン受光部が汚れていたら清掃してみましょう。

自分で洗剤や水を使ってエアコンクリーニングした後にリモコンが効かなくなったという場合は、エアコンの受光部に水が侵入している可能性が高いです。

リモコン受光部の掃除の際に水がはいってしまったら、口で思いっきり息を吹きかけて水気を吹き飛ばしたあと、ドライヤーなどを使って乾燥させてやれば殆どの場合は復活します。

大抵は爪で引っ掛けてあるだけなので、外して配線をたどっていくと電装基板のコネクタに行き着くので抜いておきます。

リモコン受光部を外すと、風向ルーバーを動かすルーバーモーターがあらわになるので、ネジを外して取り外します。

配線も基盤からコネクタを抜いて外しておきます。

温度センサーの取り外し

温度センサーには2種類あります。

熱交換器の温度をみるものと、室温をみるものの2種類です。

どちらも差し込んであるだけなので、引き抜いて外します。

熱交換器のセンサーは外しにくいものもあるので、そのままにしておいて電装基板側のコネクタだけ抜くだけでも構いません。

電装基板の取り外し

電装基板はカバーで覆われていますが、ガバーを留めているネジ(大抵1本)を外すと手前に引き出せるようになっています。

少し引き出したら電装基板上に刺さっているコネクタを全部抜いてしまいます。

そうするといよいよ電装基板を本体から取り外すことが出来ます。

分解手順4:エアコンのドレンパンとファンの取り外し方

ドレンパンを取り外した後、送風ファンを取り外します。

まずはドレンパンを先に外しますが、メーカーによってはドレンパンやファンを取り外せない構造のエアコンもあります。

ドレンパンは爪だけで留まっているものもあれば、ネジで固定されているものもあるので、手で動かしながら外しましょう。

ドレンパンが少し外れた状態になると、ドレンホースがつながっているのがわかると思います。

ほとんどの場合、ドレンホースはドレンパンの差込口に差し込んであるだけですが、裏側からネジで固定されているものもあります。

裏側からネジで固定されている場合は、薄型のラチェットハンドルのドライバーなどを駆使して外すしかありません。

ドレンパンに溜まった水がこぼれないように雑巾を突っ込んでおくと安心です。

ファンの取り外し方

ファンの取り外しをします。

向かって右側にファンの羽根が一枚ない部分があります。

ココにライトを当てて見てみるとネジの頭が見えるはずです。

このネジがファンとファンモーターを接続しているものなので、1回転ほど緩めます。

ネジを緩めると送風ファンが左右にずらせるようになるので、送風ファンを右のモーター側にずらすとファンの左側の軸が抜けてきます。

ファンの左側を手前に引き出して、左に引っ張るとファンが外せます。

熱交換器とエアコン本体のプラスチック部を固定しているネジがある場合は、熱交換器の左側のネジだけを外しておきます。

分解手順5:送風ファンの掃除方法

エアコンの送風ファンの掃除をします。

ビニール袋に送風ファンを入れて、洗剤をかけたあとビニールの口を閉じてしばらく放置します。

過炭酸ナトリウム(酸素系漂白剤)を40℃~50℃のお湯に溶かして、送付ファンを漬け置きするのがおすすめです。

ケルヒャーの高圧洗浄機などで掃除してもいいんですが、洗浄ガンが大きすぎてやりにくいので、散水ホースのガンの散水パターンをストレートにして汚れを飛ばしてやると効果的です。

分解手順6:熱交換器の掃除方法

熱交換器は洗剤をかけて5分ほど放置後、加圧スプレーですすぎ洗浄という手順を何度か繰り返して、出てくる水がキレイになったら完了です。

先程のファン洗浄と同じように散水ホースのストレートでキレイにしてやる楽ですが、くれぐれもバケツのあふれと水の飛び散りには気を付けてください。

養生を念入りにしておくと心置きなく洗浄に没頭できますよ。

養生の際はダンボールなどで枠を作ってやるとやりやすいです。

分解手順7:組み立てと動作確認

全ての洗浄が終わったら、分解した手順と逆の順番で組み立てていきます。

分解する時に小物ケースなどに外した順番でネジを入れておくと、後から部品をはめ忘れたとかネジが余ったなんてことが起きにくく組み立てがスムーズになりますよ。

自分でエアコンを分解掃除するやり方 まとめ

今回のエアコンの分解クリーニングはかなり本格的なものです。

一度やってしまうともう業者に頼むのがもったいなくなるくらいキレイになるので、腕に自身のある人はやってみる価値はあるんじゃないでしょうか。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

この記事がお役に立てたら嬉しいです。

コメント