ガス瞬間湯沸器が壊れていざ交換となった時に、真っ先に考えるのがどのメーカーにするかではないでしょうか。

「今まで使っていた湯沸器が故障もなく長くもったから、次も同じメーカーにしよう。」とか、もしくは全く逆で「今のは買ってすぐ調子が悪くなって、壊れるのが早かったから、次は絶対に他のメーカーのものにするぞ」なんて思っているかもしれません。

実際のところ、メーカーによって壊れやすいとか壊れにくいとか、性能に違いがあったりするのでしょうか?

今回は台所の給湯器であるガス瞬間湯沸器のおすすめについて書いてみたいと思います。

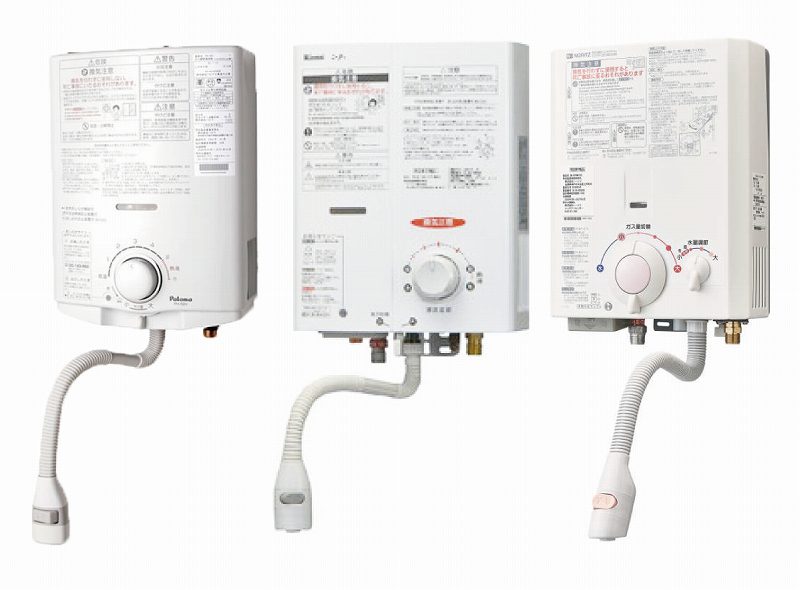

瞬間湯沸器の選び方をパロマやリンナイ、ノーリツといったメーカーで比較して、人気のあるものをご紹介します。

私は今までに約23年間、ガス機器の修理や工事をしてきましたが、瞬間湯沸器の修理や交換も数多く経験してきました。

瞬間湯沸器おすすめは?どこのメーカーが良い?

瞬間湯沸器はどこのメーカーがおすすめなんでしょうか?

今まで使っていた瞬間湯沸器を交換するという場合は、なるべく今まで使っていたのと同じメーカーのものにすることをおすすめします。

理由は次の2つ。

- メーカーを変えても機能的にどれも同じ能力。

- メーカーを変えると操作方法が変わってしまう。

台所に設置する瞬間湯沸器はどのメーカーも全て給湯能力が5号で、湯沸器としての性能に変わりがありません。

湯沸器のメーカーを変えてしまうと、メーカーごとにレバーとボタンの形状や操作方法が違うので使いにくく感じる可能性があります。

特に操作性に不満がなければ、わざわざ慣れたものから変える意味はないでしょう。

ただ、レバー形状や操作方法が変わるといっても、使い始めたらすぐに慣れるはずなので、それほど気にすることはないのかもしれません。

下でパロマ・リンナイ・ノーリツ各メーカーごとに、おすすめポイントや操作方法の違いなどを詳しく解説します。

瞬間湯沸器のメーカーは3社だけ

給湯能力が5号である小型瞬間湯沸器はリンナイ、パロマそしてノーリツの3社しか製造販売していません。

給湯器メーカーとして有名な会社には、

- リンナイ

- ノーリツ

- パロマ

- パーパス(高木産業)

- CHOFU(長府製作所)

- コロナ

などがありますが、台所の給湯器である瞬間湯沸器はたったの3社しか製造・販売していないのです。

瞬間湯沸器のメーカーはどこが良い?

「瞬間湯沸器のメーカーはどこが良いか?」ですが、どのメーカーの湯沸器も良い製品です。

どのメーカーでも能力は全く同じなので、使い勝手だけで選んで問題ありません。

瞬間湯沸器を製造しているメーカーであるパロマ・リンナイ・ノーリツの3社は、どれもしっかりした品質の製品を作っている日本の会社です。

いままでも湯沸器を使ってきたのなら、使い慣れたメーカーが一番いいでしょう。

使い勝手に不満があれば、その点に絞って他のメーカーの仕様を確認してみましょう。

初めて瞬間湯沸器を使う方は、どれでも抵抗なく使えると思うのでメーカーにこだわる必要はありません。

瞬間湯沸器で壊れにくいのは?

「一番壊れにくい瞬間湯沸器のメーカーはどこ?」

といった質問をよくされます。

パロマもリンナイもノーリツも、壊れにくさという点ではどれも変わりがありません。

長年修理や工事をしてきた経験から言って、湯沸器に関しては構造が単純なこともあり、メーカーによって壊れやすいとか壊れにくいといった違いは無いと感じています。

瞬間湯沸器の故障頻度は、メーカーの違いよりも使用状況によって大きく左右されるといえます。

たくさん使えばはやく壊れますし、コンロの真上に設置されていて油を吸い込みやすい環境などで使っていると、はやく壊れる可能性が高くなるということです。

どのメーカーの湯沸器でも、5年前後で壊れるものもあれば20年近く壊れないものもあるので、個体差はあったとしても、寿命を決めるのは使用状況の違いのみだと考えていいと思います。

瞬間湯沸器の比較 パロマとリンナイとノーリツの違いは?

瞬間湯沸器の機能面や操作性などの違いについて詳しく比較してみましょう。

リンナイ、パロマ、ノーリツの瞬間湯沸器のおすすめポイントやマイナスポイントもご紹介します。

上に書いたとおり、現在、小型瞬間湯沸器を製造しているメーカーは、リンナイ、パロマ、ノーリツの3社しかありません。

小型瞬間湯沸器のみの市場シェアを調べたわけではありませんが、実際に現場で見ている限りだと、リンナイとパロマでそれぞれ40%~45%ずつ、残りの10%~20%がノーリツ(ハーマン)といった感じです。

シェアについては地域による差も大きいかもしれません。

どのメーカーも5号という給湯能力は同じですし、熱湯型で沸騰したお湯が出せるという点でも機能的にはどれも同じです。

違いは形やカラーバリエーションなどの外観と、ボタン操作や付加機能などが若干異なる程度です。

湯沸器のメーカーによる使い方の違い

湯沸器はメーカーごとにボタンやつまみの操作に違いがあります。

と言っても、どのメーカーも本体前面の一番大きなボタンを押すことでお湯が出るというところは共通です。

違いは温度調節の仕方です。

どのメーカーの湯沸器の温度調整も、2つの方法で温度調節をします(2レバーモデルのみ)。

- 火力調節

- 水量調節

この2つの方法を組み合わせることで、最適な温度のお湯を使えるようにしています。

リンナイとパロマの温度調節は、どちらも同じ操作です。

内部のガスの炎の大きさを変更するには、本体の一番下の真ん中にある火力調節つまみで行います。

火力調節つまみは各社で呼び名が違いますが同じ役割です。

- パロマ-ガス量調節つまみ

- リンナイ-能力切替つまみ

- ノーリツ-ガス量切替つまみ

お湯の量を変更するには、お湯を出したり止めたりするボタンをつまんで回します。

リンナイとパロマの唯一の違いはお水の出し方で、リンナイはボタンを「水」の位置にひねっておいてからボタンを押すことで火をつけずにお水を出します。

対してパロマは、ボタンを押さずに「水」の位置にボタンをひねることでお水を出します。

ひねるだけでお水が出るのでボタンは押しませんが、止める時はボタンをお湯の位置にひねり戻さないといけません。

ノーリツの湯沸器だけ他の2社とは温度調整つまみの位置が逆になっているので、もし他社からノーリツに取り替える場合は、しばらくは違和感があるかもしれません。

ノーリツの場合は大きな出湯ボタンのまわりにリング状のガス量調整つまみがあります。

出湯ボタンとガス量調整つまみは別々になっていて、つまみが大きなリング状になっていることで指先1本で温度変更が簡単かつ軽い力できるようになっています。

ノーリツの水量調節は、右側にある小ぶりなつまみでおこないます。

瞬間湯沸器 パロマのおすすめポイント

パロマの瞬間湯沸器の外観は丸みがあって柔らかい感じの印象です。

ボタン周りにあるメッキリングや湯沸器の下を隠す配管カバーの存在もスッキリとした感じを高めています。

パロマの瞬間湯沸器のおすすめポイントは2点あります。

- 3社のなかで一番大きくて押しやすい出湯ボタン

- 異常発生時の音声案内

異常発生時の音声案内はパロマだけ

パロマの瞬間湯沸器にしかついていないのが異常発生時の「音声案内機能」です。

どのメーカーの湯沸器にもランプの点灯パターンや音で異常を知らせてくれる機能はついていますが音声ではしゃべってくれません。

もし電池切れや不完全燃焼防止装置の作動、連続使用時間オーバーなどの異常がおきても、なぜ止まったかなどの原因まではわかりません。

自分で説明書を見て点滅パターンがどの異常を表しているのかを調べる必要があります。

それがパロマだけは音声で何が起きたのかをわかりやすく音声でしゃべって教えてくれるわけです。

- 「乾電池の容量が無くなりました。新しい乾電池と交換してください。」

- 「安全装置が作動しました。ご使用を中止し本体正面の電話番号までご連絡ください。」

といった感じで、どう対処するべきかまで教えてくれる優れものです。

突然お湯が出なくなると原因がわからず不安になるものなので、この機能があると万が一のときに安心ですね。

パロマの瞬間湯沸器のマイナスポイント

パロマの湯沸器のマイナスポイントを挙げてみます。

まず、水から湯、湯から水の切り替えにひと手間余分に必要です。

出湯ボタンを押して一度お湯を止めてからボタンをひねる、という動作が必要になります。

これはリンナイ製でも同様です。

また、温度調整のときや、お水を出すとき、止めるときなどにいちいちボタンをつままないといけないので、ボタンが汚れやすいです。

どうしてもボタンの滑り止めの溝に汚れがたまってしまいます。

ボタンが大きいがゆえに、つまみにくいのもマイナスポイントです。

瞬間湯沸器 リンナイのおすすめポイント

角張ったデザインが人気です。

他のメーカーには本体色がホワイトしかありませんが、リンナイのみシルバーがあります。

ボタンが押しやすく回しやすい手頃な大きさなので、使い勝手がいいと思います。

リンナイの瞬間湯沸器のマイナスポイント

リンナイの瞬間湯沸器のマイナスポイントを2点挙げておきます。

1点目は、水から湯、湯から水の切り替えにひと手間余分に必要だということ。

出湯ボタンを押して一度お湯(お水)を止めてからボタンをひねってもう一度出湯ボタンを押す、という動作が必要になります。

これはパロマ製でもほぼ同様です。

もう1点は、出湯ボタンをおしてからお湯が出始めるまでに1秒程度のタイムラグがあることです。

お水が無駄になるといったようなことは一切ありませんが、私はいまだに一瞬「ん?」となることがあります。

このタイムラグはリンナイのみにあるのですが、新ガス弁を採用して電子制御としたことでこうした弊害が生まれてしまったようです。

「安全高度化を図った」とのことなので、より安全性が高いと考えれば良いのかもしれません。

瞬間湯沸器 ノーリツのおすすめポイント

最後にご紹介するのはノーリツです。

紹介は最後ですが、私が今一番おすすめしているのはノーリツだったりします。

理由は一番安くて使い勝手が最もいいと感じるからです。

以前は子会社のハーマンという会社名で販売していましたが、現在はノーリツブランドに統一されました。

そのためか、ノーリツの瞬間湯沸器は知名度が低いようで、多少価格が高くてもパロマかリンナイを選ぶ人が多い気がします。

ただ、製品の質や使い勝手はよく考えられていて、泡だらけで汚れた手でも指先一本でつまみもボタンも操作できるのはノーリツの湯沸器だけです。

例えば、お水を出しているときに「お湯にしたいな」と思ったら、つまみをお湯の位置までひねるだけで火がついてお湯がでます。

パロマやリンナイだと一度出湯ボタンを押してお水を止めてから、つまみをひねって再度出湯ボタンを押すという動作が必要になります。

パロマやリンナイは指2本でボタンをつままないと回せないですが、ノーリツは指一本でスライドするように調節できるので、つまみも汚れにくいです。

他2社よりも流通価格が2,000位安いうえ、使い勝手もいいのでおすすめですよ。

ノーリツの瞬間湯沸器のマイナスポイント

ノーリツの瞬間湯沸器のマイナスポイントは特に思い浮かびません。

ボタンがピンクなのがあんまり好きじゃないかな・・・笑

瞬間湯沸器の種類と価格の比較

パロマ、リンナイ、ノーリツの瞬間湯沸器のラインナップと価格の比較です。

| パロマ | リンナイ | ノーリツ | |

| 型番 | PH-5BV |

RUS-V51XT |

GQ-531MW |

| 寒冷地仕様品 | PH-5BVH |

RUS-V51XTK |

GQ-531MWK |

| 色 | ホワイトのみ | ホワイトとシルバー | ホワイトのみ |

| 本体流通価格 | リンナイとほぼ同じ | パロマとほぼ同じ | 他2社より2,000円ほど安い |

| ストレーナ方式 | 脱着式 | 内蔵式RUS-V51YT 脱着式 |

内蔵式 |

| 1レバーモデル | なし | なし | GQ-530MW GQ-530MWK(寒冷地仕様) |

※ストレーナーとは水道管内のゴミを取り除くためのゴミネットのことです。脱着式だと簡単にストレーナの掃除ができますが、よほどのことがない限り掃除することはありません。

※湯沸器には1レバーモデルと2レバーモデルがありますが、温度調節つまみの数が違います。現在はノーリツにのみ1レバーモデルがあります。以前はパロマやリンナイにも廉価版として1レバーモデルがありましたが、ホームセンター向けの機能や材質が劣るものでした。

元止式瞬間湯沸器と先止式瞬間湯沸器の違いは?

瞬間湯沸器には、

- 「元止(もとどめ)式瞬間湯沸器」と

- 「先止(さきどめ)式瞬間湯沸器」

の2種類があります。

違いは本体から直接お湯が出てくるか、蛇口からお湯が出てくるかの違いです。

元止式湯沸器は本体にジャバラの管とシャワーヘッドがついています。

一般の家庭の台所についているタイプは、ほとんど元止式湯沸器です。

元止式は本体のすぐ下にある流し(シンク)で使用するもので、先止式は本体から離れたところにある蛇口からお湯を出して使用するものです。

内部の構造がちがうので元止式のほうが価格が安くなっています。

湯沸器と給湯器の違いは?読み方は?

メーカーごとの湯沸器や給湯器の違いについて書く前に、給湯器(きゅうとうき)と湯沸器(ゆわかしき)の違いがわからない方が多いようなので、説明しておきたいと思います。

湯沸器もお湯を作る機械には違いないので、湯沸器を給湯器と呼んでも間違いではないのですが、用途の違いで呼び方が変わっていて、明確に使い分けられています。

湯沸器は通常台所に設置され、読んで字のごとくお湯を沸かすことが出来るもの。

つまり、お水を沸騰させる(もしくはそれに近い温度にする)ことが出来るという特徴があります。

小型瞬間湯沸器は「熱湯型」とも呼ばれるのですが、出てくるお湯を直接注いでカップラーメンができてしまうくらい熱いお湯を出すことができます。

対して、給湯器というのは原則屋外に設置されるもので、屋内に設置される場合は排気筒が接続されているものを指します。

給湯のみが出来るものから、自動湯張りや追炊き、浴室暖房乾燥機や床暖房が接続できるものまでありますが、湯沸器と違い最高でも60℃~65℃くらいまでのお湯しか出すことが出来ません。

瞬間湯沸器のおすすめメーカーの比較と選び方 まとめ

パロマ・リンナイ・ノーリツの瞬間湯沸器はちょっとした違いですが、いざ変えてみるとちょっとした違いが「使いにくい」と思うものです。

良く考えて使いやすい物を選んでみてくださいね。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

この記事がお役に立ちましたら嬉しいです。